Histoire familiale juive: Espagne,Maroc, Algérie, France PARTIE 4/4

Souvenirs d’une famille juive sépharade

Face à l’Histoire

Espagne-Maroc-Algérie-France

Par Léon Obadia

Texte finalisé par Didier Bertin-Obadia

PARTIE IV/IV

Chapitres

I-Avant-propos – page 4

II-De l’Espagne au Maroc – page 6

III-La guerre Hispano-marocaine – page 9

IV-La conquête d’Oran par l’Espagne- page 19

V- De Tétouan à Oran- page 23

VI- L’assassinat de ma Grand-mère Simha - page 36

VII-Salomon Obadia mon père et sa famille – page 46

VIII-La guerre de 1914-1918 – page 75

IX-Annotation conclusive – page 103

***********

Chapitre VIII

La guerre de 1914-1918

Le huit août 1914, nous fumes transportés en train de marchandises à la frontière de l'Est. Deux jours après nous arrivâmes à Mirecourt aux environs de Lunéville dans les Vosges. Nous marchâmes pendant quelques jours sur la frontière en Lorraine jusqu’aux villages d’Igney Avricourt et de Deutsch Avricourt (Moselle) séparés par une ligne de chemin de fer d’où les boches s'étaient retirés. Tous les jours des escarmouches opposaient les patrouilles de cavalerie Uhlans (allemands) aux Dragons (français).

Le dix huit août, nous arrivâmes dans une grande forêt du côté de Rhodes-Stock en Moselle (Rhodes-Stock en raison de l’étang de stock) aux environs de Sarrebourg et nous traversâmes la forêt pour aller nous poster à la lisière d’un bois. Nous passâmes la journée sous un fort bombardement qui fut mon baptême du feu. Le soir tout se calma et nous rentrâmes dans le bois d’où j’allai au village où l’on se ravitaillait. Je remplis mon bidon d'eau et mangeai mon pain avec un bon fromage. Je pris mon sac et mon fusil et me couchai près d'un gros arbre alors que mes camarades construisaient des abris contre le froid et pour dormir.

Vers dix heures du soir, une fusillade éclata dans les environs et quelques balles sifflèrent autour de nous.

On ne peut pas s’imaginer la pagaille qui se produisit car tous étaient occupés à fabriquer des abris pour dormir; l'un cherchait son sac, l'autre son fusil. Moi j'étais tranquillement derrière le gros arbre, assis sur mon sac, avec mon fusil baïonnette au canon.

La fusillade s'atténua au bout d'une heure dans la nuit noire. Le commandant Cala arriva et nous dit: « Je crois que nous allons être attaqués ce soir, mes amis, mettez vos baïonnettes au canon et s'ils viennent, foncez dessus ! »

Nous restâmes dans cette position pendant une heure environ, le commandant à notre tête, sabre au clair. Finalement, nous nous couchâmes sur place car rien ne se produisit. Au petit jour nous reprîmes nos positions à la lisière de la forêt où j'avais creusé un petit abri individuel contre les balles et les éclats d'obus.

Les allemands commencèrent alors à attaquer par vagues serrées. Nous tirions sur eux à feu nourri et continu.

Rien ne les arrêtait, ils arrivaient comme des fourmis en hurlant. On sonna quelques coups de clairon et on les arrêta quelques instants mais ils reprirent de plus belle. Le canon de mon fusil était brûlant et il ne me restait presque plus de cartouches.

Tout à coup, des balles arrivèrent de tous côtés car nous étions encerclés. Le capitaine Jacobi qui était très courageux, nous ordonna d’aller comme nous le pouvions vers les lignes arrière déjà était occupées par les boches. Nous fonçâmes sur eux et fûmes reçus par des tirs de mitrailleuses et de fusils et il ne resta plus qu’une vingtaine d’hommes sur les trois cents hommes de ma compagnie. Mon régiment fut aussi anéanti avec seulement cinq cents rescapés sur trois mille hommes.

Le colonel, le commandant et presque tous les officiers furent tués. C'était la retraite dans toute son horreur, artilleurs, fantassins, tous avaient reculé en désordre.

Le lendemain, j'arrivai à Lunéville. Avec un camarade, nous dinâmes dans un restaurant et une vieille habitante nous invita à dormir chez elle. Le lendemain matin, nous devions rejoindre Gerbéviller (Meurthe et Moselle). Je rencontrai Marcel Moyal lui aussi du 143ème Régiment d’Infanterie (RI) et ce fut un plaisir dans de telles circonstances. Nous primes un café et partîmes ensemble rejoindre Gerbéviller en déjeunant dans un restaurant sur le chemin. Alors que nous cherchions à prendre un café je vis Jacob Nahon en sentinelle devant la mairie, qui était le frère d'Elisa-Simi, ma belle sœur. Il devait nous rejoindre au café mais des obus tombèrent sur le village, une nuée d'Uhlans arriva et mit le feu partout.

Tout le village brûla. Le lendemain nous rejoignîmes les renforts qui étaient arrivés. Notre régiment était commandé par le lieutenant-colonel Bertrand et dans la même journée la bataille de Rozelieures commença au cours de laquelle notre général de brigade fut tué pas très loin de nous et son corps fut transporté dans une petite église.

Nous passâmes à l'attaque. A nos côtés, se terraient des pelotons de cavaliers Cuirassiers et Dragons. Ils tenaient leurs chevaux par la bride, prêts à monter.

Nous sortîmes du bois en tirailleurs, le colonel fit quelques pas avec nous et nous dit « qu'il ne fallait pas avoir peur des balles car elles étaient comme les abeilles, si l’on en avait peur, elles nous piquaient. » Nous progressâmes sous les balles par bonds de vingt cinq mètres. Pendant qu'une partie des nôtres tirait pour nous couvrir, je me souvenais du conseil du Colonel « qui semblait qu'il venait d'un autre monde. » A chaque avance que nous faisions, des camarades mourraient. Nous étions sur un champ de fèves et j'étais aplati par terre, une fève qui me frôlait le visage fut coupée en deux par une balle.

On nous dit alors de charger à la baïonnette. Nous montâmes au village en criant « en avant ». Les Boches, en nous voyant arriver sur eux, déguerpirent.

Nos artilleurs, nous prenant pour des Boches, nous tirèrent dessus et nos clairons sonnèrent de tous les côtés pour faire cesser le feu. Les Boches furent poursuivis par la cavalerie qui était derrière nous. Enfin, la nuit tomba et nous nous couchâmes dans un bois tout près de là.

Le lendemain, je rencontrai mon ami Obadia et nous cherchâmes quelque chose à manger sur le champ de bataille car nous n’avions plus rien. Des cadavres gisaient avec leurs musettes et leurs sacs, mais on n'osait pas y toucher de peur que cela nous porte malheur. A un moment nous entendîmes une voix qui criait en allemand « Kameraden, zu trinken » (Camarades, à boire..). Obadia me dit surpris et inquiet: « Partons c'est un boche, il va nous tirer dessus et nous tuer » et il s'arrêta. Moi, je continuai à marcher vers la voix qui sortait de dessous des gerbes d'avoine ; un boche blessé qui me criait « Kamerad » me faisait signe qu'il était blessé et qu'il avait soif. J'avais un bidon plein d'eau et lui en donnais deux fois. Il m'embrassa les mains, pleurait et me fit comprendre qu'il avait des enfants. Obadia avait fini par s'approcher.

Nous le couvrîmes et lui promîmes de lui envoyer des infirmiers. Un peu plus loin dans un petit bois, nous trouvâmes à notre grande surprise plus de deux mille Boches morts.

Ils devaient avoir été surpris par l'attaque de notre artillerie. Nous trouvâmes des musettes et des sacs pleins de vivres et de réserves allemandes. Il y avait des petites galettes, du pâté, du saucisson.

Nous remplîmes nos musettes et deux sacs allemands. Nous retournâmes sur nos pas et nous nous assîmes sous un arbre pour manger.

Le colonel passa et nous trouva assis en train de manger. Surpris, il nous demanda où nous avions trouvé tout cela et il prit une poignée de petites galettes. Je lui expliquai ce que nous avions vu dans le bois et il partit voir avec son ordonnance ; ils revinrent bien chargés quelques instants après.

Dans l'après-midi, nous quittâmes cet endroit et nous nous couchâmes dans un grand bois avec l'interdiction de faire du feu. Le matin avant le lever du jour, nous voulûmes faire du café mais nous fûmes repérés par l'artillerie et bombardés par des obus de gros calibres qui heureusement tombèrent assez loin de nous.

Nous quittâmes précipitamment le bois et arrivâmes au bord de la Mortagne, un affluent de la Meurthe, que nous traversâmes avec quelques pertes car les Allemands nous tiraient dessus depuis un pont. Je me jetai à l'eau qui m'arrivait à la poitrine et traversai la rivière.

Avec précaution nous rentrâmes de nouveau dans la forêt occupée par les Allemands.

Nous mîmes nos baïonnettes au canon et allâmes jusqu'à la lisière du bois. Le nouveau capitaine fut aussi tué, ainsi qu’un sous-lieutenant et plusieurs camarades, d'autres furent blessés.

Nous occupâmes la lisière du bois et nous échangeâmes un feu nourri avec les Boches.

A un moment donné, nous avions deviné qu'ils nous contournaient pour nous prendre à revers et le lieutenant nous ordonna de reculer en tirant.

Nous revînmes à notre point de départ et le commandant, en nous voyant, ordonna à un autre bataillon de nous renforcer. Nous partîmes alors à la charge baïonnette au canon et nous reprîmes notre première position. Devant nous se trouvait un grand champ d'avoine bien mûre et du côté allemand plein de morts et de blessés. Comme le vent soufflait vers les allemands, nous mîmes le feu à l'avoine et tout brûla du coté des Allemands.

Une heure après, nous reçûmes l'ordre de battre en retraite mais cette fois en bon ordre et en combattant. C'était navrant de voir tant de morts sur le bord du chemin ; nous étions toujours dans le bois et les blessés agonisaient sur des brancards.

Enfin, nous quittâmes cette région et allâmes du côté de Nancy. Pendant la retraite dans le bois, j'avais été légèrement blessé au mollet alors on me fit un pansement qui me permit de continuer.

J'étais épuisé et un matin, aux environs de Nancy, près de Champigneulles, je n'ai pas pu me lever.

On me mit sur un brancard. Comme j'avais quarante degrés de fièvre, on me transporta sur une charrette de paysan pleine de foin vers un hôpital de Nancy avec trois mourants ; cela prit une journée alors que la pluie tombait.

Nous arrivâmes le soir à l'hôpital annexe de Saint Nicolas où je fus soigné pour une fièvre muqueuse (fièvre due à une irritation des membranes muqueuses digestive et pulmonaire), ma blessure et des courbatures fébriles. Au bout de six jours, j'allai beaucoup mieux et je sortis en ville.

Un dimanche matin, j'étais dans la chambre quand le curé entra et me dit: « Comment, vous n'allez pas à la messe ? ». Je lui répondis que je n'étais pas catholique.

Le surlendemain, je sortis de l’hôpital et fus envoyé à la caserne du 26éme régiment de Nancy où ils m'habillèrent, m'équipèrent pour la guerre et m'envoyèrent rejoindre mon régiment aux environs de Toul.

Après quelques jours de marche le ravitaillement devenait irrégulier et nous mangions des pruneaux et des carottes. Nous avions peu de pain et lorsqu'il en arrivait c'était la pagaille lors de sa distribution.

Manquant de caporaux, le capitaine m'appela et me nomma caporal en charge du ravitaillement; préférant aller au combat je refusai et lui dis qu’étant myope je risquai de perdre le ravitaillement de mes hommes et lui désignai à ma place un certain Fournier qui devint adjudant un an après.

Quelques jours plus tard nous arrivâmes aux environs de Toul à côté de Mandres-aux-Quatre-Tours dans la Meurthe et Moselle.

Devant nous, nous aperçûmes des villages qui flambaient et nous entendîmes le canon qui tonnait et les mitrailleuses et les fusils qui crépitaient. Nous arrivâmes sur le champ de bataille en réserve. Le lendemain, nous avançâmes vers un village où nous prîmes position et passâmes la nuit.

L'après-midi nous avançâmes jusqu'à un endroit où un stock de boucliers* avait été apporté par le génie. Chaque bouclier pesait environ quatre kilos; c'était une sorte de plaque d'acier chromé de cinquante centimètres de haut sur trente centimètres de large. Suspendu au cou, il nous recouvrait la poitrine et une partie du ventre. J’eus l’occasion de revoir ces boucliers beaucoup plus tard exposés au musée de Verdun.

*Bouclier en acier chromé

Une demi-heure après, nous montions à l'assaut, baïonnette au canon et les boches détalaient devant nous.

Nous prîmes le village de Novion-Porcien dans les Ardennes. Cinq cents mètres avant le village, nous nous arrêtâmes et prîmes position car il faisait presque nuit et une heure après, le génie vint sur nos positions pour creuser des tranchées.

Nous laissâmes quelques hommes aux avants postes et allâmes en deuxième ligne, c'est à dire deux cents mètres en arrière.

Je choisis un petit coin de mur écroulé pour m’abriter et allai remplir mon bidon d'eau car dans ces moments là on a très soif. Lorsque je revins, un soldat avait pris ma place.

Ce soldat indélicat avait jeté mon sac et mon équipement au loin et s'était mis à l'abri sur mon emplacement.

Je me disputai avec lui quand un ami nommé Joseph Picot de Relizane, me dit: «T’ché, Obadia, dejalo (c'est-à-dire allez Obadia, laisse le, en espagnol), viens à côté de moi, il y a une place.

On va casser la croûte, boire un coup d'eau et on parlera du pays, » ce que je fis. Nous avions un morceau de pain sec et une gousse d'ail que nous frottions sur le pain et nous bûmes de l'eau.

Alors les obus commencèrent à tomber et nous nous amusions à les compter. « Ils sont loin, ils sont loin » disions nous et nous riions.

Vers trois heures du matin un obus tomba très près de nous en faisant un vacarme épouvantable. Je ressentis une grande douleur à l'épaule et quelque chose de chaud coula sur mon bras et ma main. Picot qui n'avait rien, enleva mon équipement, coupa les manches de ma capote et me fit un pansement. Il y eut dix sept blessés et sept tués et celui qui avait pris ma place se trouvait parmi les tués.

Si je ne suis pas mort aujourd'hui, c'est bien grâce à Picot que je vis deux fois à Relizane; il m'avait invité à aller chez lui dix ans après la guerre. Je fus évacué sur Toul et de là, à l'hôpital de Besançon, puis à Lyon, Carcassonne et Limoux. Mon épaule avait été fracturée par un éclat d’obus.

Après ma convalescence, je rejoignis le dépôt de Carcassonne où l'on me faisait des massages à l'infirmerie tous les matins.

Au bout d'un mois environ, en janvier 1916, je devais passer devant le conseil de réforme. Comme on demandait des volontaires pour mon propre régiment le 143ème qui se trouvait au front, je n’hésitai pas et alla le rejoindre.

En arrivant, je fus versé à une compagnie et le soir, je fus désigné pour effectuer des patrouilles entre les lignes de force de Crouy à Soissons.

Après quelques jours, je passai une visite auprès du médecin chef du régiment qui, pour me ménager, m'exempta de porter le sac et d'effectuer des travaux pénibles. Il voulait m'évacuer, mais je lui dis que je souhaitais me rendre utile à quelque chose. En arrivant à la compagnie, je fus désigné comme agent de liaison à Soissons (Estafette).

Après, nous partîmes pour l'Argonne caractérisée par ses forêts et montagnes et là je fus désigné comme canonnier avec trois autres personnes.

Nous avions un petit canon revolver de marine. Nous étions postés dans un petit blockhaus en haut d'une montagne, au dessus des tranchées. Nous ne devions tirer qu'en cas d'attaque. Nous sommes restés plus de six mois en Argonne puis nous sommes allés en Alsace.

Vers juin 1917, le régiment arriva à deux cents mètres d'un village habité par des civils. Le village s'appelait Aspach et était situé en face de Mulhouse qui était occupée par les Boches.

Nous étions bien tranquilles dans la montagne du « Vieil-Armand »* (éperon rocheux dans le massif des Vosges). Nous y sommes restés plus de deux mois.

*La bataille du Hartmannswillerkopf ou bataille du Vieil-Armand est une bataille quia eu lieu du 19 janvier 1915 au 8 janvier 1916 sur le Hartmannswillerkopf qui est une montagne des Vosges (956 mètres) située maintenant dans le département du Haut Rhin en Alsace mais en 1916 sur le territoire allemand.

J'allais à la petite ville bombardée de Thann où se trouvait une petite synagogue à moitié éventrée. Pendant notre séjour en Alsace, je fus désigné avec quatre autres camarades, un sergent et le lieutenant Maartagis pour apprendre à manipuler le canon de 37 mm. Cela nous prit plus d'un mois et nous fûmes nommés instructeurs.

Nous avions entre autres formé une compagnie équipée de canons de 37 mm.

Canon de 37 mm

Nous quittâmes le camp de Chamouilley (haute Marne) pour aller prendre possession de trois canons que le régiment venait de recevoir avec des voitures de munitions le tout tiré par des mulets. Moi, j'étais agent de liaison du lieutenant pourvoyeur et quelques fois tireur.

Les canons de 37 mm étaient identiques à ceux de 75 mm, mais en plus petit ce qui permettait de les porter sur le dos. On les plaçait dans les tranchées très rapidement pour tirer sur les nids de mitrailleuses.

Après un grand repos à Thiaucourt (Meurthe- et- Moselle) dans la résidence de Lucien Poincaré (physicien célèbre et frère du Président Raymond Poincaré) où nous restâmes plus de quarante jours, puis ce fut le grand départ pour Verdun. Le Colonel avait son poste de commandement dans les carrières à deux kilomètres des premières lignes où le poste de secours se trouvait également.

Nous y montâmes sans les canons car ils n'étaient pas encore arrivés.

L’enfer de Verdun

Verdun

Décrire les horreurs du massacre de Verdun, on ne le peut pas.

C'était l'enfer. Le vacarme des tirs de canons, les explosions des obus, des grenades, les détonations des tirs de fusils, nous faisaient perdre la raison dans les tranchées.

Des malheureux étaient ensevelis vivants par un obus, puis venait un autre obus qui les déterrait. Le poste de secours se trouvait dans des carrières très profondes et regorgeaient de grands blessés. Des milliers de blessés graves étaient allongés dehors qui se faisaient achevés par les tirs d’obus.

Au bout de sept jours, le régiment fut de nouveau anéanti. Sur les trois mille hommes que nous étions lorsque nous partîmes, seulement huit cents survécurent dont les trois quarts devinrent fous dès les premiers jours.

J’ai perdu pas mal de copains qui sont morts à Verdun : Albert Karcenty, laitier avenue Jules Ferry à Oran, Gustave Guvert de Hennaya près de Tlemcen et bien d'autres.

A l'arrière, après quelques jours de repos, le régiment fut de nouveau formé. Après avoir été sur la rive droite de Verdun, nous montâmes cette fois vers la rive gauche.

La côte 304, le fort de Souville, Fleury, Mort-Homme, le ravin de la Hayette, les tunnels Bismarck et Kronprinz étaient des endroits très dangereux.

Il y eut presque tous les jours, des combats, des bombardements et des tirs au canon de 37 mm.

Nous restâmes quelques jours dans le tunnel Bismarck qui avait été creusé par les allemands. Il était immense, avec plusieurs entrées et des chambres. Nous nous cachions dedans. Très souvent, nous étions obligés de mettre nos masques à gaz car les Allemands bombardaient les entrées avec des gaz asphyxiants.

Cela sentait une bonne odeur de peinture au pistolet et l'instant d'après, le nez commençait à couler et on avait des picotements dans les yeux comme si l’on avait un gros rhume.

Masque à gaz

Les blessés graves étaient évacués et les autres restaient. Nous changions souvent de secteur, tantôt à un endroit et tantôt à un autre. Une fois, en été, nous étions dans la tranchée du ravin de la Hayette sans bons abris. Nous avions creusé des espèces de trous le long du boyau dans lesquels nous pouvions nous asseoir ou nous allonger. Nous étions deux dans chaque trou.

Là, j'ai fait une lampe avec un obus de canon de 37 mm, le couvercle était fait d'une grenade et le bec d'une balle allemande. Un camarade a gravé sur la lampe la date et mes initiales et j’ai pu revenir avec cette lampe que j’ai gardée.

Le vaguemestre (chargé du courrier) ne venait que la nuit car le jour il aurait été facilement visible par les Boches et n'aurait pas pu passer. Un soir il m'appelle et me dit: « Obadia, tu as un télégramme ». Lorsque je le pris, je n'arrivai pas à l'ouvrir tellement je tremblais d’émotion.

Tous mes camarades étaient autour de moi, me regardant gentiment et lorsque je parvins enfin à l'ouvrir, je lus: « Yom Kippour, le 26 septembre !!! ». J'éclatais de rire follement. Mes amis me voyant rire de bon cœur se mirent à rire plus que moi. Ce fut un grand éclat de rire général qui parvint jusqu'au lieutenant qui plaisanta au sujet de ma réaction.

Quand on me demanda quel était le contenu du télégramme, je leur dis que ma sœur venait d'avoir un garçon et qu'elle voulait que j'aille au baptême ... Ils rirent de plus belle. J'avais un bidon de deux litres de vin que nous vidâmes à la santé du garçon imaginaire et de sa mère. Au repos, nous allions dans une grande forêt, au camp de Clair Chêne.

Nous y passions une vingtaine de jours. Il n'y avait que des baraquements dont certains tenus par des Américains : On nous servait du café ou du thé au lait et on pouvait assister à des petites séances de cinéma.

Mon père vers la fin de l'année 1916, ne pouvait plus tenir le magasin seul et préféra le liquider. Sur les conseils de mon beau-frère Judas Bensadoun, il prit en location une grande ferme comprenant une vingtaine d'hectares de vignes à deux kilomètres de Palikao (Oranie).

Il s'en occupa avec ma sœur Anaïs (Hassiba) et mon frère Emile (Haïm) qui venait le voir de temps en temps. Cela marchait très bien. Emile était alors sergent mobilisé à Mascara (Oranie).

Mes parents habitaient à Palikao dans une maison de maître avec un beau jardin. Je suis allé deux fois les voir en permission. J'étais bien heureux de les voir tout contents, tranquilles et sans soucis.

Une fois, après avoir séjourné près de deux mois en première ligne sans aucun repos, l'ordre arriva disant que nous allions être relevés par un autre régiment. Nous partîmes au repos au camp de Clair Chêne pour vingt jours.

Deux jours après je fis la rencontre d'un camarade de classe d'Aïn El Arba, Diego Pomaris. Il m'avait cherché toute la matinée car il savait que j'étais au 143ème régiment. Nous nous embrassâmes comme des frères et fûmes au bord des larmes.

Dans le camp, se trouvait une coopérative américaine et ainsi nous pûmes obtenir un poulet rôti, des conserves, du vin blanc et un tas de friandises. Prosper (Messaoud) Obadia était avec nous et nous allâmes avec lui dans sa baraque pour manger ce festin complété par le contenu d'un colis qu'il venait de recevoir. Vers quatre heures de l’après midi, après avoir mangé et blagué nous sortîmes pour boire du café servi par des femmes de la Croix Rouge américaine et pour assister à une séance de cinéma.

Soudain un agent de liaison vint me trouver pour me dire qu'il y avait une alerte et que le lieutenant voulait me voir. J'entendis partout: « Alerte au 143ème régiment, rejoignez vos baraquements ».

Une demi-heure après, le régiment fut réuni. Diego qui n’en faisait pas partie, marcha avec moi un bout de chemin, les larmes aux yeux, en m'encourageant et en me disant « Dieu te sauvera ». Il ne me quitta qu'à la nuit tombante.

Vers trois heures du matin, nous arrivâmes vers les premières lignes. Les Boches avaient attaqué le camp dès le lendemain de notre départ pour le repos.

Ils avaient creusé plusieurs tranchées et avaient pénétré à plus d'un kilomètre de profondeur. C'était donc cela qui provoqua l’alerte.

Au petit jour, le 143ème RI attaqua avec l'aide de l'artillerie et à midi, toutes les tranchées furent récupérées.

Nous restâmes quatre jours en première ligne. Quand la situation fut stabilisée, on vint nous relever et nous partîmes de nouveau au repos. Le lendemain, il y eut un autre coup de force des boches. Le régiment fut encore désigné pour remonter au front et fut réuni par le colonel qui nous dit: « Mes enfants, nous sommes obligés de donner un coup de main à nos frères; c'est un ordre. Après cela, nous irons au grand repos ».

Trois hommes sortirent des rangs et dirent au colonel que beaucoup de soldats dans la tranchée étaient partis au grand repos et que d'autres régiments pouvaient nous remplacer pour aller au front, car il ne fallait pas que ce soit toujours les mêmes qui soient appelés. Le colonel dit: « C'est un ordre ». Ils répondirent:

« Nous ne marchons pas ».

Plusieurs groupes se formèrent et s'emparèrent des mitrailleuses.

Le régiment refusa de remonter au front. Pour ne pas que les « mutins » nous enlèvent nos trois canons, nous partîmes vers un petit village abandonné nommé Dambach, alors que le lieutenant commandant la batterie de canons était resté avec le colonel.

Nous restâmes une dizaine de jours tranquilles et dans la journée, nous piégions des petits oiseaux que nous portions tout plumés au cuisinier.

Enfin, le colonel réussit à calmer le régiment et nous remontâmes en première ligne quelques jours et nous pûmes aller au grand repos.

L’enfer de la 3e Bataille de Flandres

Le Mont Kemmel*

*Le Mont Kemmel, est le point culminant de la province de Flandre-Occidentale, en Belgique avec une altitude de seulement 156 m.

Lors de la Première Guerre mondiale, le Mont Kemmel constituait une hauteur convoitée parce que qu’elle offre une vue dégagé en contrebas.

Au cours de la nuit du 24 avril 1918, les Allemands bombardèrent la colline, ce qui augurait une attaque d'envergure qui se soldera en premier lieu par une victoire allemande. Le vendredi 26 avril, les Français contre-attaquèrent et les combats se poursuivent jusqu’en Juillet. Le 5 septembre le Mont Kemmel fut définitivement repris par les français et les anglais le 5 septembre 1918.

Les troupes françaises subirent de très lourdes pertes ainsi l’ossuaire du Mont Kemmel contient les restes de 5.294 soldats français dont 57 seulement ont pu être identifiés tant les combats furent féroces.

TEXTE

Nous embarquâmes sur des wagons à bestiaux jusqu'à Creil, près de Paris. Nous y restâmes deux jours au repos puis nous partîmes jusqu'en Belgique à pieds en longeant le front. Là, je trouvai les mêmes cigarettes qu'en Algérie (Bastos et autres) au même prix qu'en Algérie. Quelques jours après, nous montâmes au mont Kemmel en Belgique. C'était un deuxième Verdun, tout aussi meurtrier. Prosper (Messaoud) Obadia*, mon ami, mon frère y fut blessé mortellement. Il eut les deux jambes broyées par un obus et mourut le lendemain dans un hôpital belge.

Alors qu'il était sur le brancard sur lequel on le transportait, il disait:

« Appelez mon cousin Léon Obadia, je veux le voir » et malheureusement on ne me trouva pas.

*Le Caporal Messaoud (Prosper) Obadia est né le 1er Octobre 1893 à Tlemcen et est mort pour la France le 8 mai 1918 à Rousbrugge (Belgique) à l’âge de 24 ans.

Les Boches voulaient coûte que coûte tenter de prendre Dunkerque. C'était un véritable carnage. Au bout de six jours, la division et le régiment eurent soixante quinze pour cent de pertes. Après une dizaine de jours en Belgique, nous allâmes avec le restant du régiment vers la mer du Nord, du côté de Zuydcoote, au repos.

Déjà en Belgique, du côté du mont Kemmel, beaucoup tombèrent malade à cause de la fièvre et des gaz.

En arrivant au cantonnement au bord de la mer, je me sentis lourd et pus à peine marcher à cause de malaises.

J’allai visiter un moulin à vent mais sur le chemin, il me fallut m'appuyer sur mon ami Fernand Fabre. Il me ramena au cantonnement en riant car il ne pensait pas que j'étais malade. Le soir, je ne dînai pas. Le lendemain, je voulus me lever mais je ne pus pas. On m'emmena sur un brancard car j'avais quarante degrés de fièvre.

Immédiatement, on m'expédia avec plusieurs autres malades au sanatorium de Zuydcoote. J'y passai une douzaine de jours et on m'évacua ensuite en Bretagne où j'ai passé deux mois à Perros-Guirec.

Ossuaire du Mont Kemmel sous lequel sont rassemblés les restes de 5 994 soldats français

dont seulement 57 purent être identifiés

*Rien n’aura été épargné au caporal et canonnier Léon Obadia ni Verdun en 1916 dont il était difficile de revenir vivant ou valide, ni la Bataille du Mont Kemmel en 1918 dont il n’aurait pas dû logiquement revenir.

Son retour tient du miracle surtout en raison de sa volonté de participer aux pires théâtres d’opération. Léon Obadia aurait pu se faire réformer après plusieurs blessures mais il tenait à être au premier rang de la bataille pour la France.

En raison de son caractère modeste il n’a pas réclamé ce qui lui était dû pour ses états de service héroïques mais fut finalement décoré de la médaille militaire.

« La médaille militaire » créée par Louis Napoléon Bonaparte en 1852, est aussi appelée la médaille des « Braves », elle est remise pour service spécial à la Nation. Initialement réservée aux sous-officiers, elle a aussi été remise aux Maréchaux de France et aux Grands-croix de la légion d’Honneur ayant servi en temps de guerre.

**********

Chapitre IX

Annotation conclusive

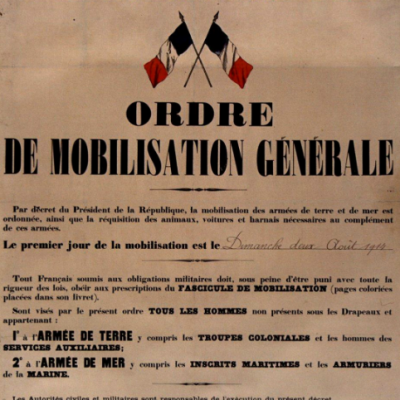

On doit souligner les sacrifices des enfants de Salomon Obadia pour la France, d’abord avec la mort de Samuel sur le Champs de bataille à l’âge de 18 ans en 1916 puis avec le très long service militaire de huit années de Joseph pour la campagne du Maroc où il failli perdre la vie et dans la mobilisation générale de 1914 à 1918.

Léon plusieurs fois blessé, s’est conduit en héros sur les théâtres les plus atroces de la guerre 1914-1918 à Verdun et au Mont Kemmel (Bataille de Flandres) et n’a jamais hésité à risquer sa vie pour faire beaucoup plus que ce qui lui était demandé. Sa survie est miraculeuse.

Léon, est mort en 1989 à l’âge de 96 ans et n'est pas allé plus loin dans la narration de ses souvenirs. Ses souvenirs d’enfance et le drame de la première guerre mondiale occupait beaucoup son esprit. Le départ d’Algérie devenue indépendante, dans des conditions dramatiques, a entraîné une coupure brutale avec le monde qui était le sien. Léon aura laissé en Algérie ses souvenirs, son passé, son usine d’espadrilles, son attachante vieille voiture.

De sa naissance à 1914, Léon aura passé une jeunesse heureuse et très active qu’il a dû payer cher de 1914 à 1918. Bien que n’ayant pas eu d’enfants il eut de nombreux neveux et nièces et surtout une merveilleuse épouse Rosalie que l’on appelait Rosette.

Ils furent un couple très lié jusqu’au décès de Léon. Léon avait fait visiter à Rosette tous les lieux de la grande guerre où il avait combattu. Il aimait aussi rendre visite à sa chère nièce Solange, la fille ainée de son frère Joseph. Il vint lui rendre visite deux fois au début des années 1980 en Israël où elle décida d’habiter. Il prenait beaucoup de plaisir à visiter Israël.

Lors de sa dernière visite en Israël Solange avait à peine ouvert la porte d’entrée qu’il dit fortement et avec fierté : « Solange, j’ai reçu la Médaille militaire ». Nous avons vu qu’au cours de la première guerre mondiale, il l’avait très largement méritée mais fut tardivement décoré

Lors de sa dernière visite en Israël Léon avait malheureusement perdu la vue mais il a quand même pu se promener et visiter Israël car il voyait parfaitement au travers des yeux de son épouse qui lui racontait tout ce qu’elle apercevait par le menu de sorte qu’il n’en manquait pas une miette. Solange qui admirait cette situation lui dit : « Mais qu’est-ce que tu ferais sans Rosette ? » et Rosette répondit immédiatement : « Et moi, qu’est-ce que je ferais sans Léon ? » Rosette disparut pourtant bien après lui à l’âge de 98 ans, le 16 septembre 2001.